Frag dich kurz: Wie viele potenzielle Kundinnen und Kunden verliert deine Website, weil sie sie nicht bedienen können? Laut WHO lebt etwa jeder sechste Mensch mit einer Behinderung. Gleichzeitig zeigen verschiedene Studien, dass ein großer Teil der Nutzer Websites sofort verlässt, wenn Navigation, Kontraste oder Formulare haken. Genau hier setzt Barrierefreies Webdesign an: Es geht nicht nur um Compliance, sondern um bessere Nutzererlebnisse, höhere Conversion und geringere Absprungraten. Stell dir vor, deine Seite funktioniert mit Tastatur ebenso flüssig wie mit Touch, ein Screenreader liest Inhalte verständlich vor, Farben sind klar erkennbar, und Fehlermeldungen helfen wirklich weiter. Klingt nach solider UX? Ist es – mit Zusatznutzen: mehr Sichtbarkeit, weniger Supportaufwand und ein robusteres Produkt.

In diesem Leitfaden bekommst du eine verständliche Einordnung der WCAG 2.2, praxisnahe Tipps zu Semantik und ARIA, klare Schritte zur Kontrastprüfung sowie einen kompakten Test-Fahrplan. Am Ende wartet eine umsetzbare Checkliste für Entwickler – damit du vom Setup bis zum Go-live fokussiert bleibst. Und ja, du kannst heute noch anfangen. Kleine Schritte, großer Effekt.

Barrierefreies Webdesign: Grundlagen, Nutzen und typische Barrieren

Barrierefreiheit im Web ist kein Nischen-Thema. Sie verbessert für alle die Nutzbarkeit, reduziert Reibungspunkte und schafft Vertrauen. Besonders mobil, in lauten Umgebungen oder bei schlechter Verbindung hilft eine robuste, inklusive Webgestaltung. Unternehmen profitieren mehrfach: bessere Conversion, breitere Zielgruppen, weniger rechtliche Risiken und eine stärkere Marke. Kurz: Inklusion ist gute Produktstrategie.

Stell dir zwei Seiten vor, die das Gleiche verkaufen. Seite A hat klare Überschriften, gut sichtbare Buttons, verständliche Fehlermeldungen. Seite B versteckt die Navigation hinter ikonischen Rätseln, der Fokus ist kaum zu sehen, Formulare sind kryptisch. Auf welcher Seite würdest du kaufen? Genau. Nutzer spüren Qualität – und sie belohnen sie.

Warum Barrierefreiheit geschäftlich und rechtlich wichtig ist

Rechtlich gewinnt das Thema weiter an Fahrt. Öffentliche Stellen müssen bereits strikte Vorgaben einhalten; in vielen Ländern kommen Regelungen für Unternehmen hinzu. Wer früh handelt, minimiert Risiken und verteilt den Aufwand sinnvoll über Roadmaps. Auch SEO profitiert: Saubere Semantik, strukturierte Inhalte und gute Performance unterstützen Suchmaschinen beim Verstehen deiner Seite.

Geschäftlich sprechen die Zahlen für sich. Eine stabile, inklusive UX reduziert Abbrüche in Formularen, senkt die Zahl an Support-Tickets und erhöht die Zufriedenheit. Stell dir einen Buchungsprozess vor, der klar geführt, tastaturbedienbar und verständlich beschriftet ist – weniger Fehler, mehr Abschlüsse. Und es ist ein Wettbewerbsvorteil: Viele Branchen kämpfen um Differenzierung. Barrierefreiheit ist ein klares Signal: Wir kümmern uns. Frag dich: Welche Kosten entstehen euch durch unnötige Re-Inputs, verwirrende Fehlermeldungen oder verpasste Mobile-Optimierung?

Typische Barrieren im Web: visuell, motorisch, kognitiv, auditiv

Visuelle Barrieren entstehen durch schwache Kontraste, kleine Schrift, unklare Fokuszustände und Bilder ohne Alternativtexte. Motorische Barrieren zeigen sich, wenn Drag-and-Drop ohne Alternative angeboten wird oder kleine Klickziele Präzision erfordern. Kognitive Barrieren entstehen durch komplexe Texte, unlogische Navigation, zu viele Optionen auf einmal oder kryptische Formulare. Auditive Barrieren betreffen Videoinhalte ohne Untertitel oder Transkripte.

Ein schlüssiges Muster: Wenn etwas fehleranfällig, überladen oder inkonsistent ist, leidet die Zugänglichkeit. Die gute Nachricht: Die Lösungen sind oft UX-Basics – klare Hierarchien, eindeutige Labels, vorhersehbares Verhalten. Kleine Verbesserungen summieren sich. Weniger Reibung, mehr Wirksamkeit. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Portal erhöhte die Zielgröße seiner mobile Tabs von 32px auf 44px, ergänzte sichtbare Fokusrahmen und erklärte Formularfehler direkt am Feld – die Support-Anfragen sanken spürbar, die Zufriedenheit stieg.

WCAG 2.2 Richtlinien verständlich erklärt: Prinzipien, Kriterien, Level

Die WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sind der internationale Referenzrahmen für inklusive Webgestaltung. Sie strukturieren Anforderungen entlang der vier Prinzipien: wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust. Version 2.2 ergänzt wichtige Details für modernere Interfaces und mobile Nutzung. Es geht nicht darum, alles auf einmal umzusetzen, sondern priorisiert in Iterationen vorzugehen.

Was ist neu in WCAG 2.2?

WCAG 2.2 bringt neue Erfolgskriterien und verfeinert bestehende. Dazu gehören u. a.: Fokus darf nicht verdeckt sein (2.4.11), der optische Fokus braucht klare visuelle Eigenschaften (2.4.12), Zielgrößen müssen ausreichend groß sein (2.5.8), Dragging braucht eine Alternative (2.5.7), konsistente Hilfsangebote (3.2.6), keine redundante Dateneingabe (3.3.7) und Anforderungen an barrierearme Authentifizierung (3.3.7/3.3.8). Außerdem wurde 4.1.1 (Parsing) als Konformitätskriterium entfernt, weil moderne Browser Parsing-Fehler robuster abfangen.

Diese Ergänzungen reagieren auf reale Schwachstellen: übersehbare Fokusrahmen, winzige tappbare Elemente, unnötige Re-Inputs und komplizierte Login-Flows. Die Leitlinie bietet einen klaren, testbaren Rahmen. Ein schlauer Weg ist, sich für jedes Team-Feature zu fragen: Welches Prinzip ist berührt? Welche Minimum-Anforderung greift? So wird Barrierefreiheit Teil der Definition of Done – nicht ein späteres „Wir fixen es mal irgendwann“.

Zur schnellen Orientierung hilft die folgende Tabelle. Sie zeigt, wie Kriterien in typische Aufgaben münden.

| Prinzip | Beispiel-Aufgabe | Level |

|---|---|---|

| Wahrnehmbar | Alternativtext für Bilder, Untertitel für Videos | A/AA |

| Bedienbar | Tastaturbedienbarkeit, sichtbarer Fokus, Zielgröße | A/AA |

| Verständlich | Konsistente Hilfe, klare Fehlermeldungen | A/AA |

| Robust | Gültige Semantik, saubere ARIA-Nutzung | A/AA |

So priorisierst du Kriterien in Sprints

Beginne mit Blockern für Kernaufgaben: Navigation, Suche, Checkout. Eine pragmatische Priorisierung hilft, Barrieren in lebenden Systemen messbar zu reduzieren.

- Blocker zuerst: Tastaturfähigkeit, Fokus, Formularfehler in kritischen Flows.

- Impact vor Aufwand: Häufig genutzte Screens, hohe Absprungraten.

- Quick Wins einstreuen: Labels, Alternativtexte, Rollen für Landmarken.

- Compliance-Deadlines im Blick behalten und Risiken entschärfen.

- Definition of Done erweitern: automatisierte Checks, Review mit Fokus- und Tastaturtest.

Ein weiterer schneller Weg: Führe zu Beginn jeder Story eine kurze A11y-Feldprüfung ein. Kleine Schritte, große Wirkung. Frag dich im Refinement: Was ist das Risiko für Nutzer, wenn wir diese Story ohne A11y-Check live nehmen?

Semantik, ARIA und Screenreader-Optimierung in der Praxis

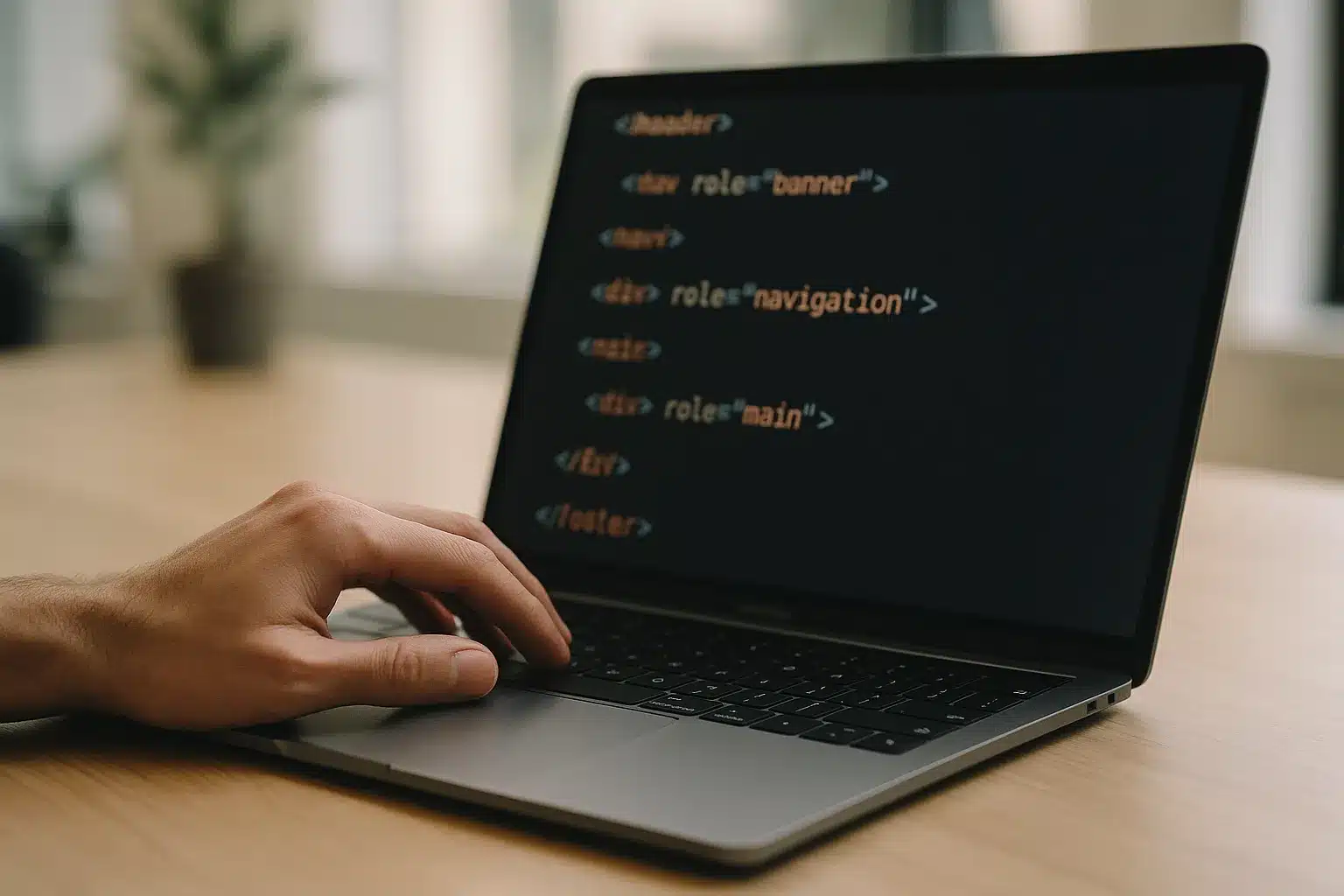

Semantisches HTML ist der Grundpfeiler für inklusive Oberflächen. Bevor du ARIA einsetzt, prüfe immer, ob ein passendes HTML-Element existiert: Buttons sind Buttons, Links sind Links, Tabellen sind Tabellen. So verstehen Browser, Hilfstechnologien und Suchmaschinen deine Inhalte konsistent. Wenn du dann ARIA nutzt, sollte es ergänzen, nicht ersetzen.

ARIA und semantisches HTML richtig einsetzen

Nutze native Elemente: button statt div-onClick; label mit for für Formularfelder; fieldset und legend für Gruppierungen. Landmark-Rollen wie header, nav, main, footer, aside und section strukturieren Seiten für Screenreader-Nutzende. Wenn du komplexe Widgets baust (z. B. Akkordeon, Dialog, Tabs), greife auf etablierte Muster zurück und setze Rollen (role="dialog", tablist, tab, tabpanel) sowie Statusattribute (aria-expanded, aria-controls) korrekt. Wichtig: ARIA darf nicht lügen. Ein role="button" braucht tastaturseitig Space/Enter-Unterstützung und sichtbaren Fokus.

Auch Zustandswechsel müssen anschaulich sein: aria-live für dynamische Meldungen (zurückhaltend verwenden), aria-invalid und eindeutige Fehlermeldungen direkt am Feld. Setze aria-label nur, wenn kein sichtbares Label möglich ist. Das Ziel: Klarheit, nicht Verdeckspiel. Ein kleines Beispiel: Ein Suchfeld mit „Produkte suchen“ als sichtbarem Label und aria-describedby für den Hinweis „Mindestens 3 Zeichen“ wird deutlich besser verstanden – visuell und per Screenreader.

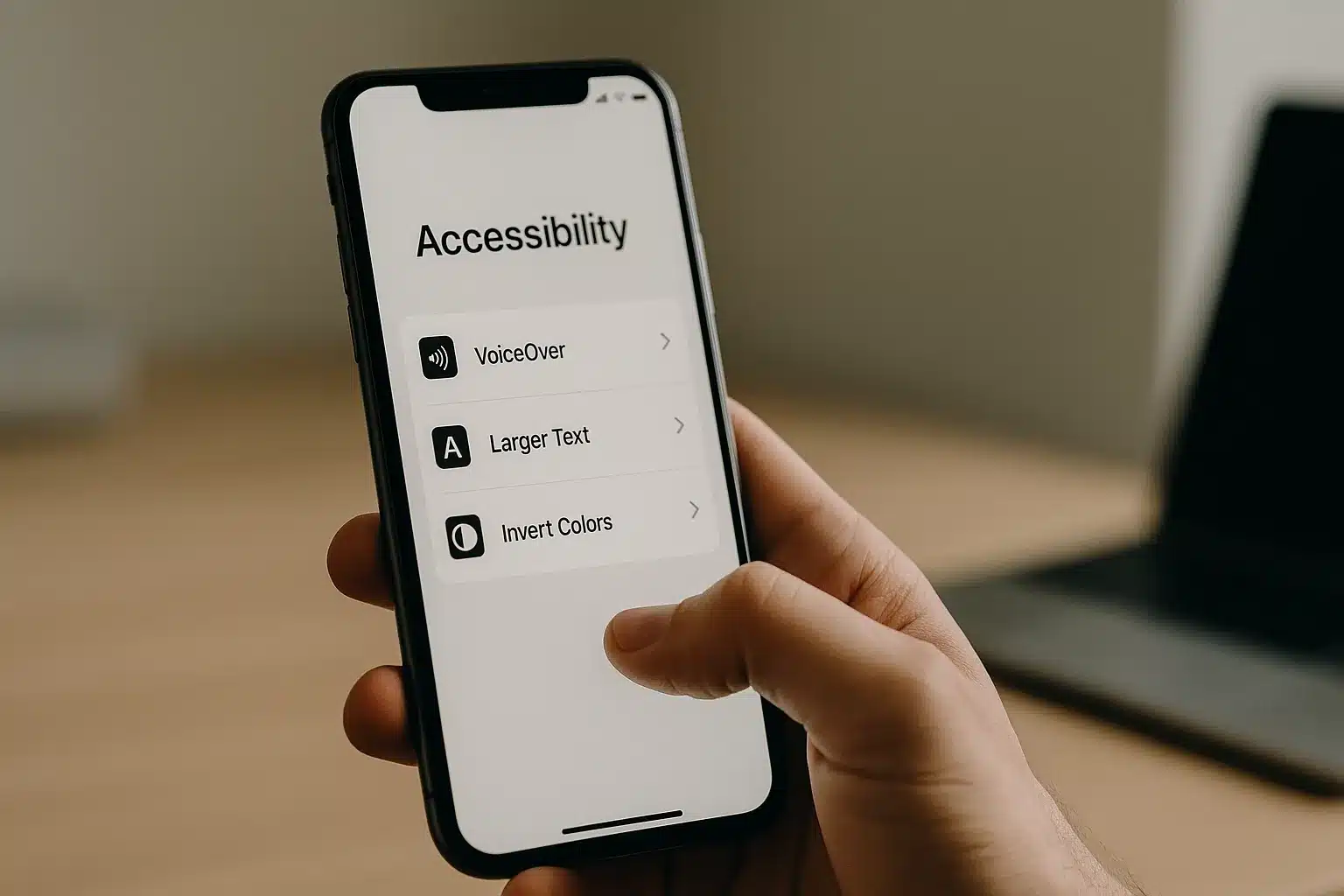

Screenreader-Optimierung für Websites

Teste mit realen Screenreadern (NVDA, VoiceOver, JAWS) und prüfe die Lesereihenfolge: Stehen Hörende im Inhalt an, wo sie es erwarten? Gibt es sinnvolle Sprungmarken (Landmarks, h1–h6-Hierarchie, “Zum Inhalt springen”)? Formulare brauchen deutliche Labels, Vorlesereihenfolge und hilfreiche Fehlertexte. Für Modale gilt: Fokus hineinsetzen, aria-modal="true", Escape schließen, Hintergrund für Screenreader unzugänglich machen.

Eine gute Regel: Was optisch ersichtlich ist, soll auch programmatisch erkennbar sein. Keine blinden Spots, keine visuellen / Screenreader-Divergenzen. So bleibt das Erlebnis stimmig. Pro-Tipp aus der Praxis: Lass dir einmal nur die Überschriftenebenen vorlesen. Wenn die Outline keinen Sinn ergibt, stimmt meist auch die optische Hierarchie nicht.

Kontrastverhältnis im Webdesign prüfen und verbessern

Kontrast entscheidet, ob Inhalte schnell erfassbar sind. Gerade unterwegs, bei Sonnenlicht oder auf älteren Displays hilft ein klarer Farb- und Helligkeitsabstand enorm. Neben Textkontrasten spielen Fokusindikatoren, Icon-Kontraste und Zustände (Hover, Active, Disabled) eine große Rolle. Wer von Anfang an auf Farbsysteme und Token setzt, senkt Wartungskosten deutlich.

Kontraste messen: Tools, Schwellenwerte und Sonderfälle

Für das Messen eignen sich integrierte Browser-DevTools, der WebAIM Contrast Checker oder Lighthouse-Audits. WCAG 2.2 definiert Mindestwerte für unterschiedliche Anwendungsfälle. Dabei gibt es Ausnahmen, z. B. für Großtext und rein dekorative Elemente. Plane zudem Kontrast für interaktive Zustände ein: Ein Fokus, der kaum sichtbar ist, ist praktisch unsichtbar.

| Element | AA-Schwelle | AAA-Schwelle | Hinweis |

|---|---|---|---|

| Normaler Text | 4.5:1 | 7:1 | Gilt für Standardtext < 18pt (oder < 14pt bold) |

| Großtext | 3:1 | 4.5:1 | Ab 18pt normal oder 14pt fett |

| UI-Elemente & Grafiken | 3:1 | n/a | Für aktive Elemente und aussagekräftige Icons |

| Fokusindikator | deutlich sichtbar | n/a | 2.2: Erscheinung / Nicht verdeckt |

Sonderfälle: Transparenzen, Gradients oder bunte Bilder hinter Text. Nutze einfarbige Overlays, Schatten oder Umrandungen, um Lesbarkeit sicherzustellen. Ein kurzer Reality-Check: Halte dein Handy in die Sonne und öffne eure Produktseite. Ist der Call-to-Action noch klar erkennbar?

Kontraste verbessern: Farbwahl, Zustände und Medien

Baue dein Farbsystem mit definierter Skala (z. B. 50–900) und prüfe Kombinationen früh. Für Links und Buttons gilt: Nicht nur Farbe als Unterscheidungsmerkmal; nutze Unterstreichung, Icons oder deutliche Zustandsänderungen. Für Disabled-Zustände nicht einfach alles ausgrauen, sondern Erklärungen bieten (Tooltip, Inline-Hinweis).

Ein Praxis-Tipp: Teste Dark- und Light-Mode frühzeitig. Was in einem Modus funktioniert, kippt im anderen gerne. Und denke an PDFs, Diagramme, Overlays und Video-Untertitel: Kontrast gilt überall. Ein Team löste blasse Badge-Farben, indem es eine kontraststarke „on-color“-Textfarbe definierte und minimale Größen für Icons festlegte – seither sind Statushinweise auch im Dark Mode zuverlässig lesbar.

Für schnelle Checks lohnt der WebAIM-Kontrast-Check; für tiefergehende Audits helfen Lighthouse oder manuelle Bewertungen. Ein konsequentes Farbtokens-System macht aus einmaligen Lösungen wiederverwendbare Standards. Klarheit ist King.

Barrierefreiheit testen: Tools und Methoden

Tests machen aus guten Absichten veränderte Realitäten. Eine solide Teststrategie kombiniert Automatisierung mit manuellen Prüfungen. So stellst du sicher, dass Verbesserungen nicht nur entstehen, sondern bleiben. Gerade in CI-Pipelines lassen sich viele Fehler früh abfangen. Und doch: Die letzte Meile ist oft händisch.

Automatisierte Tests: Linting, CI und Audits

Starte im Code: ESLint-Regeln (z. B. jsx-a11y) und Stylelint-Plugins fangen typische Muster ab. Baue axe-core in Unit- und E2E-Tests ein; Pa11y oder jest-axe prüfen Views gegen gängige Regeln. Im Build helfen Audits mit Lighthouse, und Berichte lassen sich im CI historisieren. So siehst du Trends statt Momentaufnahmen.

Ein praktischer Einstieg für visuelle Regression und A11y-Signale sind Storybook-Integrationen. Und für Teams, die regelmäßig scannen, bietet Deque axe DevTools einen durchdachten Workflow für Browser und CI. Für Entwickler, die Konformität und Dokumentation schätzen, ist der Blick in die offiziellen W3C-WCAG 2.2 unverzichtbar. Zusätzlich helfen die Google Lighthouse-Dokumentation, um Metriken und Verbesserungen einzuordnen. Kurzum: Automatisierung trägt.

Automatisierte Checks ersetzen nicht das Urteil von Menschen, aber sie sind ein starkes Netz. Sie finden schnell, was oft übersehen wird.

Manuelle Tests: Tastatur, Screenreader und Nutzertests

Die Kernfragen: Lässt sich alles ohne Maus bedienen? Ist der Fokusfluss sinnvoll? Versteht ein Screenreader die Struktur und Bedeutung? Nimm dir regelmäßig 10 Minuten für einen reinen Tastaturlauf. Teste typische Journeys: Suchen, Filtern, Kaufen. Danach ein kurzer Screenreader-Check (NVDA/VoiceOver) für Navigation und ein Formular.

Ein kurzer Case: Ein mittelgroßes E-Commerce-Team überarbeitete Labels, Fokusindikatoren und Fehlermeldungen im Checkout. Ergebnis nach 8 Wochen: 12% mehr abgeschlossene Bestellungen, 18% weniger Absprünge auf der Zahlungsseite, deutliche Reduktion an “Ich finde den Button nicht” im Support. Kleine, gezielte Verbesserungen haben großen Hebel. Frag dich: Welche zwei Stellen in eurem Haupt-Flow wirken heute wie Stolpersteine?

Führe regelmäßig Tests mit Menschen durch, die Hilfstechnologien nutzen. Schon drei Interviews decken wiederkehrende Hindernisse auf. Und dokumentiere Entscheidungen: Was habt ihr verändert, warum, und wie stellt ihr sicher, dass es bleibt? Kontinuität gewinnt.

Checkliste für barrierefreies Webdesign für Entwickler

Du brauchst einen roten Faden für den Alltag? Hier ist eine kompakte, erprobte Reihenfolge. Sie ist nicht dogmatisch, aber praxistauglich: Setze die Basics früh, automatisiere die Wiederholung, und prüfe die kniffligen Teile händisch. Dabei zahlt sich ein Designsystem aus: Einmal verbessert, überall besser.

Entwickler-Checkliste: von Setup bis Go-live

- Semantik zuerst: Native HTML-Elemente, sinnvolle Headings, Landmarken; ARIA nur ergänzend.

- Tastatur und Fokus: Reihenfolge, sichtbare Indikatoren, Fallen vermeiden; keine Drag-Pflicht ohne Alternative.

- Kontrast und Zustände: Texte, Icons, Fokus, Hover/Active; Dark/Light-Mode prüfen.

- Formulare und Fehler: Labels,

aria-describedby, verständliche Fehlermeldungen, Hilfsangebote konsistent. - Tests und Doku: Linting,

axe/Lighthouse im CI, kurzer manueller Run (Tastatur + Screenreader), Entscheidungen festhalten.

Fazit und nächste Schritte

Barrierefreiheit ist kein einmaliges Projekt, sondern Produktqualität in Serie. Fang mit den Großbaustellen an: Tastatur, Fokus, Formulare, Kontrast. Verankere automatische Prüfungen, plane manuelle Tests fest ein und dokumentiere Learnings in eurem Designsystem. So wird Barrierefreiheit Teil eurer DNA – nachhaltig, skalierbar, messbar.

Wenn du heute eine Sache tun willst: Prüfe eure Startseite rein mit der Tastatur und korrigiere die ersten Hindernisse. Der zweite Schritt: Ein kurzer Audit-Lauf mit Lighthouse und eine Kontrastprüfung mit dem WebAIM Contrast Checker. Der Rest folgt fast von selbst, weil bessere UX selten alleine kommt. Und ja: Das zahlt sich aus – für Nutzende, für Teams, fürs Business.

Hey, ich bin Karwl und das ist mein Blog. Ich liebe alles zu den Themen 🌱 Garten & Pflanzen, 🤖 KI & Tech, 🌐 Web & Coding und würde mich freuen, wenn du hier öfters mal vorbei schaust.