Wie behalten Teams den Überblick über Millionen Rechnungen, Nutzerprofile und Logfiles, ohne im Datenmeer unterzugehen? Wie stellt man sicher, dass eine Zahl überall gleich ist – im Dashboard, in der App und in der Monatsabrechnung? Fragen wie diese tauchen auf, sobald Daten wachsen. Die gute Nachricht: Mit klaren Konzepten lassen sie sich beantworten.

In diesem Artikel steigen wir Schritt für Schritt in die Datenbanken Grundlagen ein. Du lernst, wie Tabellen aufgebaut sind, warum Schlüssel wirken wie Sicherheitsgurte und wann relationale Systeme gegenüber NoSQL punkten. Wir schauen uns praktische SQL-Beispiele an, modellieren ein kleines ER-Diagramm und beantworten typische Einsteigerfragen. Ziel: Du verstehst die Mechanik hinter stabilen, skalierbaren Datensystemen – und kannst sie direkt ausprobieren.

Datenbanken Grundlagen für Einsteiger: Was sie sind, warum sie wichtig sind

Daten wachsen, Erwartungen auch. Wer Anwendungen oder Berichte zuverlässig betreiben will, braucht ein stabiles Fundament – und genau darum geht es bei Datenbanken Grundlagen. Sie liefern die Baupläne und Werkzeuge, um Informationen strukturiert zu speichern, schnell zu finden und korrekt zu verknüpfen.

Was ist eine Datenbank? Vom Datenchaos zur strukturierten Information

Stell dir einen digitalen Aktenschrank vor: Eine Datenbank ist ein System, das Daten strukturiert ablegt, verwaltet und bereitstellt. Während Dateien oft unstrukturiert sind, organisiert eine Datenbank ihre Informationen in definierten Strukturen – damit Abfragen effizient und Ergebnisse verlässlich sind. In der Einführung in Datenbanken unterscheidet man grob zwischen relationalen Systemen (mit Tabellen) und nicht-relationalen Ansätzen (NoSQL), die sich besser für flexible, unstrukturierte oder sehr schnell wachsende Daten eignen.

Datenbanken sollen drei Dinge besonders gut können: Daten sicher speichern, schnell wiederfinden und bei Änderungen Konsistenz wahren. Ob du einen Onlineshop betreibst, eine Analytics-Pipeline baust oder ein internes Tool pflegst – ohne verlässliche Speicherung und Abfrage drohen fehlerhafte Kennzahlen oder langsame Anwendungen. Kurz: Datenbanken verwandeln Datenchaos in belastbare Information.

Wichtige Grundbegriffe: Tabellen, Datensätze, Schemata, Queries

Tabellen sind die Grundform vieler Systeme: Spalten beschreiben Eigenschaften (z. B. name, email), Zeilen enthalten konkrete Datensätze. Das Schema definiert, welche Spalten mit welchen Datentypen (z. B. INTEGER, TEXT, TIMESTAMP) existieren. Eine Query (Abfrage) ist eine Anweisung, um Daten zu lesen, zu schreiben oder zu ändern. Bei relationalen Systemen erfolgt das meist mit SQL – einer deklarativen Sprache, die beschreibt, welches Ergebnis du willst, nicht wie es berechnet wird.

Damit Tabellen effizient sind, sollten Spalten sinnvolle Datentypen nutzen, Werte normalisiert und redundanzarm gespeichert werden und Schlüssel Beziehungen sauber abbilden. So vermeidest du Update-Kaskaden und Inkonsistenzen. Ergebnis: mehr Tempo, weniger Chaos.

Relationale Datenbanken vs. NoSQL einfach erklärt

Wer den richtigen Ansatz wählt, spart später viel Aufwand. Innerhalb der Datenbanken Grundlagen ist die Unterscheidung zwischen relational und NoSQL essenziell: Sie entscheidet über Modellierung, Abfragen und Skalierungsstrategie.

Zunächst ein kompakter Überblick. Die folgende Tabelle fasst zentrale Unterschiede zusammen und dient als schneller Kompass.

| Aspekt | Relational | NoSQL |

|---|---|---|

| Datenmodell | Tabellen, Zeilen, Spalten | Dokumente, Schlüssel-Wert, Spaltenfamilien, Graph |

| Schema | Strikt, vordefiniert | Flexibel oder schemalos |

| Konsistenz | Stark (ACID) | Häufig eventual consistency, je nach System |

| Skalierung | Vertikal; Sharding möglich | Horizontal nativ einfacher |

| Abfragen | Mächtig mit SQL, JOINs | Je nach Typ: flexible Dokumentabfragen, Aggregationen |

| Beispiele | PostgreSQL, MySQL | MongoDB, Cassandra, Redis |

Wann relational? Wann NoSQL? Typische Einsatzszenarien

Relationale Systeme sind ideal, wenn Daten stark strukturiert sind und viele Transaktionen absolute Korrektheit brauchen: Bestellungen, Rechnungen, Kontostände. Möchtest du komplex verknüpfte Daten auswerten (JOINs, Reports), bist du hier zu Hause. NoSQL lohnt sich, wenn Daten unregelmäßig sind, sich das Schema häufig ändert oder du sehr hohe Schreiblast über viele Server verteilen musst. Denke an Ereignis-Logs, Produktkataloge mit variierenden Attributen oder Sessions.

Ein wichtiges Denkmodell ist das CAP-Theorem: In einem verteilten System kannst du nicht gleichzeitig Konsistenz, Verfügbarkeit und Partitionstoleranz maximieren. Relationale Systeme priorisieren meist starke Konsistenz, viele NoSQL-Varianten setzen je nach Modus eher auf Verfügbarkeit und Partitionstoleranz. Die Wahl ist also weniger richtig/falsch, sondern eine bewusste Trade-off-Entscheidung.

Vor- und Nachteile im Vergleich – Konsistenz, Skalierung, Flexibilität

Relationale Vorteile: starke Datenintegrität, mächtige Abfragen, ausgereifte Tools, Transaktionen mit ACID-Eigenschaften. Nachteile: Schema-Änderungen kosten Aufwand, horizontale Skalierung ist möglich, aber anspruchsvoll. NoSQL punktet mit Flexibilität im Schema, hoher horizontaler Skalierbarkeit und einfacherem Sharding. Dagegen sind komplexe JOINs oft schwierig oder unökonomisch.

Faustregel: Wenn dein Kerngeschäft starke Konsistenz und relationale Auswertungen braucht, wähle z. B. PostgreSQL. Benötigst du schnelle Entwicklung mit heterogenen Dokumenten, kann MongoDB die bessere Wahl sein. Flexibilität ist wertvoll – aber Konsistenz rettet dich vor späteren Datenkopfschmerzen.

SQL Grundlagen: Tabellen, Schlüssel und Abfragen

SQL ist die Lingua franca relationaler Systeme. Im Rahmen der Datenbanken Grundlagen gehört dazu: sinnvolle Tabellen, passende Datentypen, klare Schlüssel und aussagekräftige Abfragen. Mit etwas Übung liest sich SQL beinahe wie Prosa.

Tabellen und Datentypen: saubere Strukturen für verlässliche Daten

Eine Tabelle ist wie ein Formular mit festen Feldern. Wähle Datentypen, die zur Bedeutung passen: Beträge als DECIMAL, Zeitangaben als TIMESTAMP, ids als INTEGER oder UUID. Nutze CHECK-Constraints für Wertebereiche und UNIQUE-Constraints für Eindeutigkeit. Indizes beschleunigen Suchanfragen, kosten aber Speicher und Schreibzeit – setze sie gezielt.

Transaktionen bündeln Abfolgen von Operationen und garantieren ACID-Eigenschaften (ACID beschreibt Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). So bleibt der Datenbestand konsistent, auch wenn etwas schiefgeht. Ein sauberer Tabellenentwurf ist wie eine gute Ordnerstruktur: Du findest schneller, was du suchst.

Schlüsselkonzepte: Primärschlüssel, Fremdschlüssel und Integrität

Primärschlüssel identifizieren Datensätze eindeutig. Fremdschlüssel verknüpfen Tabellen und stellen Referentialität sicher: Eine Bestellung verweist auf einen existierenden Kunden, nicht auf ein Phantom. ON UPDATE/DELETE-Regeln steuern, was bei Änderungen passiert (z. B. CASCADE oder RESTRICT). So bleibt dein Datenökosystem in sich stimmig.

Datenkonsistenz ist kein Zufall – sie entsteht durch bewusstes Design, klare Schlüssel und konsequente Regeln.

Wenn du diese Prinzipien verinnerlichst, wird aus einem Sammelsurium von Tabellen ein robustes Modell. Kurz: Schlüssel sind die Beziehungspflege deiner Daten.

Praxisbeispiele für SQL-Queries (SELECT, JOIN)

SQL wird greifbar, sobald Ergebnisse über den Bildschirm flitzen. Um die Konzepte aus den Datenbanken Grundlagen praktisch zu verankern, schauen wir auf typische Abfragen – leicht abwandelbar für deine Zwecke.

SELECT & WHERE: Filtern, Sortieren, Paginieren

Angenommen, du hast Tabellen customers(id, name, city) und orders(id, customer_id, total, created_at).

-- Kunden aus Berlin, nach Namen sortiert, erste 10 Ergebnisse

SELECT id, name, city

FROM customers

WHERE city = 'Berlin'

ORDER BY name ASC

LIMIT 10 OFFSET 0;Filter (WHERE), Sortierung (ORDER BY) und Paginierung (LIMIT/OFFSET) sind das Brot-und-Butter jeder Anwendung. Ein Praxisbeispiel: Ein mittelständischer Shop reduzierte die Ladezeit der Kundenliste um 38%, indem ein Index auf customers(city, name) angelegt und das ORDER BY konsistent mit dem Index gestaltet wurde. Kleine Änderung, große Wirkung.

-- Aktuelle Bestellungen der letzten 7 Tage mit Mindestumsatz

SELECT id, customer_id, total

FROM orders

WHERE created_at >= NOW() - INTERVAL '7 days'

AND total >= 50

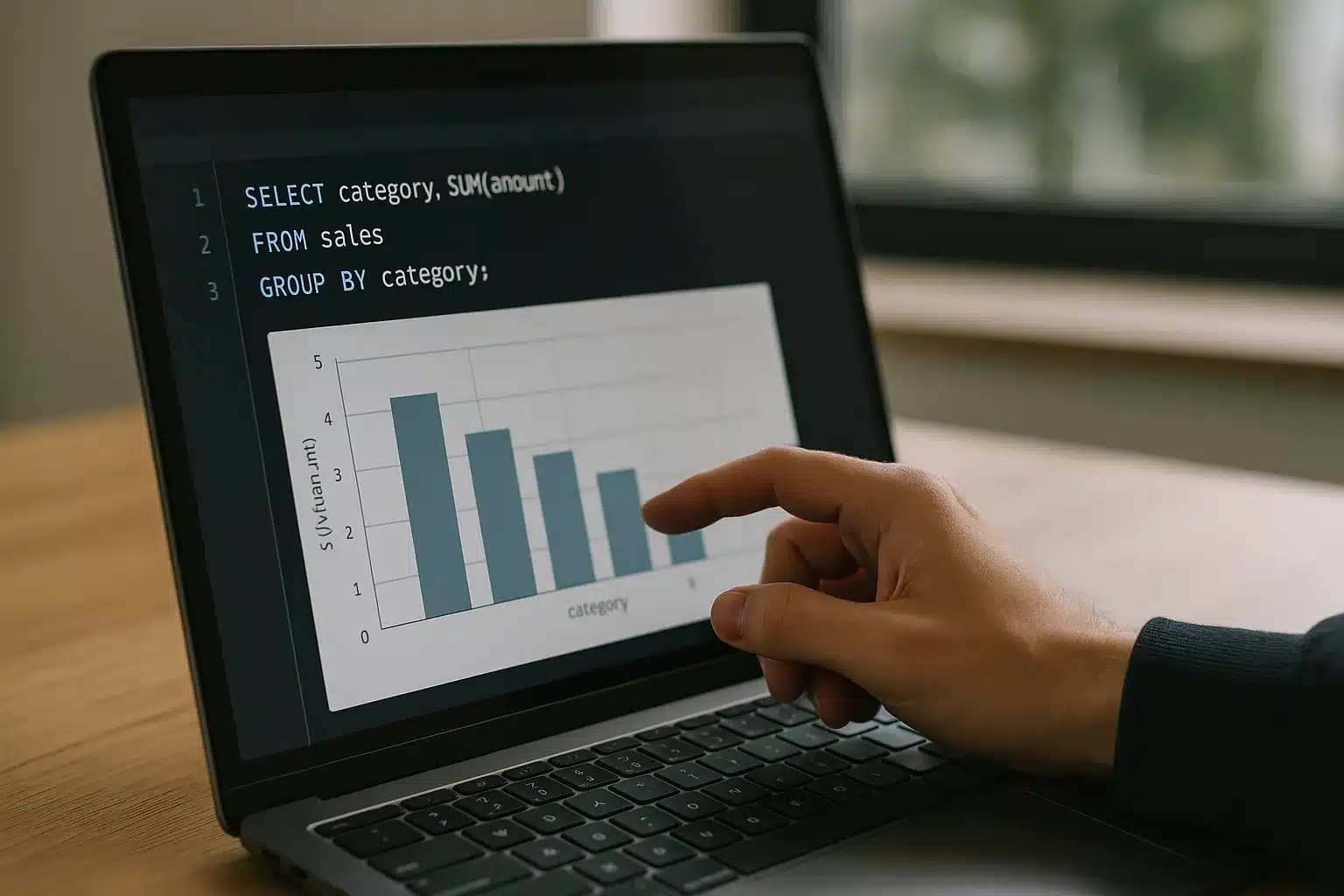

ORDER BY created_at DESC;JOIN & Aggregationen: Daten verknüpfen und zusammenfassen

Verknüpfungen bilden Beziehungen in der Praxis ab. Beispiel: Durchschnittlicher Bestellwert pro Stadt für aktive Kunden.

SELECT c.city,

COUNT(o.id) AS order_count,

ROUND(AVG(o.total), 2) AS avg_order_total

FROM customers c

JOIN orders o ON o.customer_id = c.id

GROUP BY c.city

HAVING COUNT(o.id) >= 10

ORDER BY avg_order_total DESC;Tipp: Nutze aussagekräftige Aliasse (c, o) und sortiere nach Metriken, die du wirklich brauchst. Aggregationen (AVG, SUM, COUNT) liefern schnell Business-Kennzahlen. Und wenn eine JOIN-Abfrage träge wird, prüfe passende Indizes auf den Fremdschlüsseln sowie die Kardinalität deiner Bedingungen. Performance beginnt im Datenmodell.

Datenbankmodellierung Grundlagen mit ER-Diagrammen

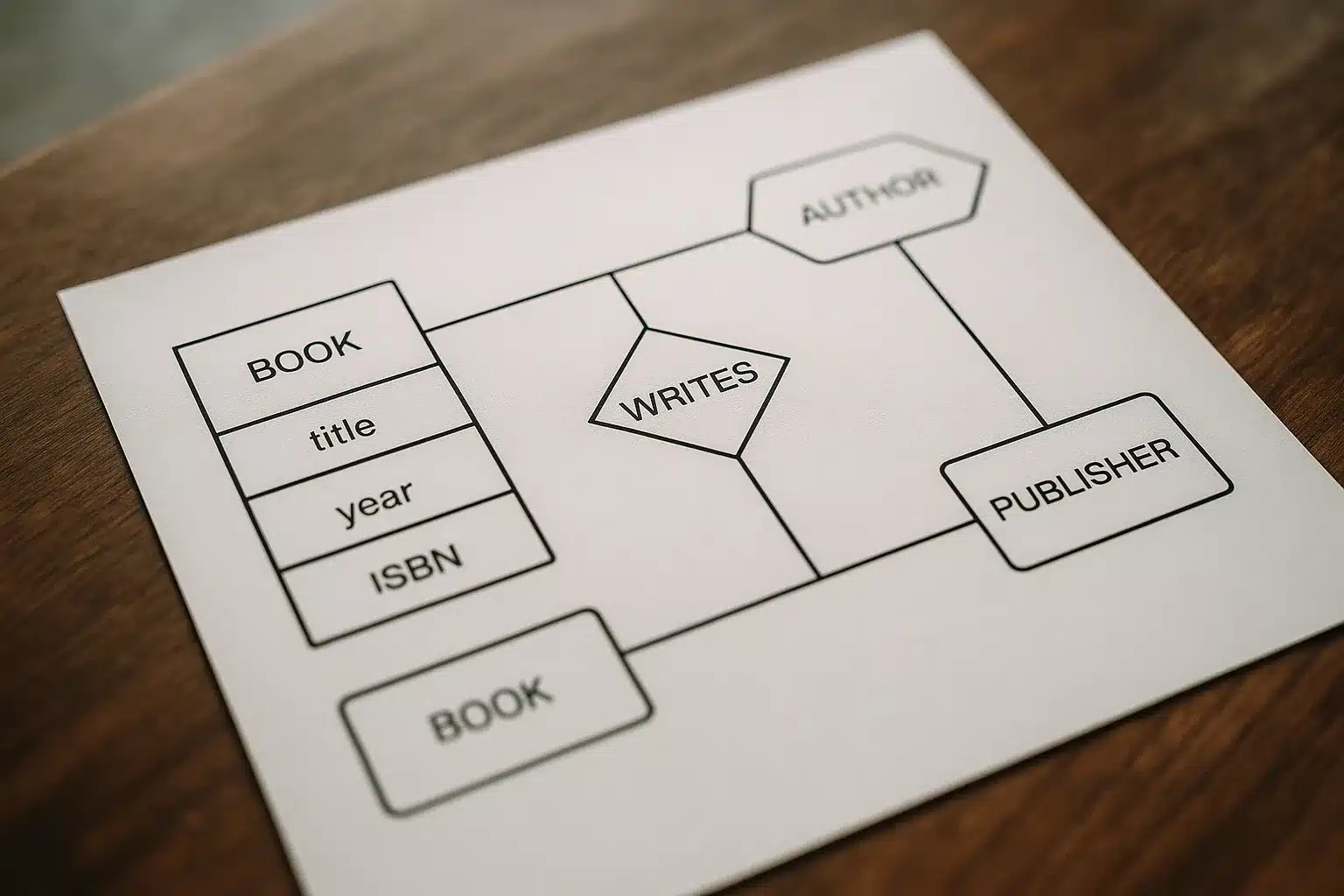

Ein gutes Modell spart dir später zig Workarounds. In den Datenbanken Grundlagen markiert das ER-Diagramm (Entity-Relationship) den Weg vom Problem zur Schema-Struktur: Welche Entitäten gibt es, wie hängen sie zusammen, welche Kardinalität hat die Beziehung?

Entitäten, Beziehungen, Kardinalitäten: das Vokabular des Modells

Entitäten sind Dinge oder Konzepte deiner Domäne: Kunde, Bestellung, Produkt. Attribute beschreiben Eigenschaften (z. B. E-Mail, Preis). Beziehungen verbinden Entitäten: Ein Kunde hat viele Bestellungen (1:n), eine Bestellung enthält viele Produkte und ein Produkt kann in vielen Bestellungen vorkommen (n:m). Kardinalitäten quantifizieren genau diese Vielheiten.

Sauberes Denken vor dem Anlegen von Tabellen verhindert spätere Modelleinfahrten. Nutze Namen, die die Domäne widerspiegeln, trenne n:m-Beziehungen über Join-Tabellen und dokumentiere Annahmen. Datenmodellierung ist Teamkommunikation in Diagrammform.

Mini-Case: Online-Shop – vom ER-Diagramm zur Tabellenstruktur

Stell dir einen Shop vor: customers, products, orders und order_items bilden den Kern. Daraus entsteht ein belastbares Schema, das Wachstum verkraftet.

- customers(id, name, email UNIQUE, city): identifiziert Menschen, vermeidet Dubletten.

- products(id, sku UNIQUE, name, price DECIMAL): Preise präzise speichern.

- orders(id, customer_id FK, created_at, status): Transaktionen zeitlich und semantisch tracken.

- order_items(order_id FK, product_id FK, quantity INTEGER, price DECIMAL): n:m zwischen Bestellungen und Produkten aufgelöst.

Das ER-Diagramm zeigt: 1:n zwischen customers und orders, n:m zwischen orders und products via order_items. Fremdschlüssel sichern Referenzen, CHECKs validieren Mengen und Preise, Indizes beschleunigen Bestell- und Produktabfragen. So übersetzt du Domänenlogik in robuste Tabellen. Kurz: Erst denken, dann modellieren, dann implementieren.

FAQ zu Datenbanken Grundlagen

Zum Schluss klären wir häufige Fragen und bauen eine Brücke zu deinen nächsten Schritten. Ziel: weniger Unsicherheit, mehr Umsetzung. Auch wenn Use-Cases variieren, bleiben die Prinzipien erstaunlich stabil.

Welche Datenbank sollte ich als Einsteiger wählen – relational oder NoSQL?

Starte mit einer relationalen Datenbank wie PostgreSQL oder MySQL, wenn dein Projekt strukturierte Daten, Transaktionen und flexible Reports benötigt. Du profitierst von SQL, starker Konsistenz und einer großen Community. NoSQL (z. B. MongoDB) lohnt sich, wenn sich das Schema häufig ändert, du viele Events speicherst oder massiv horizontal skalieren willst. Denke an das CAP-Theorem und die Trade-offs deiner Anforderungen. Pilotprojekte helfen: Prototyp mit beiden Ansätzen, Messwerte vergleichen, Entscheidung treffen.

Fazit & nächste Schritte: So setzt du dein Wissen direkt um

Du hast jetzt Basiswissen Datenbanken von Tabellen und Schlüsseln über Abfragen bis zur Modellierung. Baue darauf auf: Installiere lokal eine relationale DB, erstelle die vier Shop-Tabellen und importiere Beispieldaten. Schreibe SELECTs mit WHERE, sortiere, paginiere, verknüpfe per JOIN und erstelle eine Aggregation für Umsatz pro Stadt. Nutze Erklärungen aus der db-grundlagen Theorie: Primärschlüssel setzen, Fremdschlüssel prüfen, Indizes bewusst wählen. Dokumentiere Annahmen und passe das ER-Modell an, wenn die Domäne Neues verlangt.

Wenn du später unstrukturierte Events sammelst, experimentiere mit einem NoSQL-System und vergleiche Query-Muster und Latenzen. So verstehst du Grundlagen NoSQL vs relational nicht nur im Kopf, sondern in deinen Messdaten. Heute modelliert, morgen performant – das ist der Datenbank Grundkurs in Aktion.

Hey, ich bin Karwl und das ist mein Blog. Ich liebe alles zu den Themen 🌱 Garten & Pflanzen, 🤖 KI & Tech, 🌐 Web & Coding und würde mich freuen, wenn du hier öfters mal vorbei schaust.