Stellen Sie sich vor, Sie veröffentlichen heute einen neuen Produkttext – und er landet ohne Extraaufwand auf Website, App, im Newsletter und auf Instore-Displays. Keine Copy-Paste-Pannen, kein „Wer hat die neueste Version?“. Magisch? Nein – einfach gute Architektur, sauber gedacht.

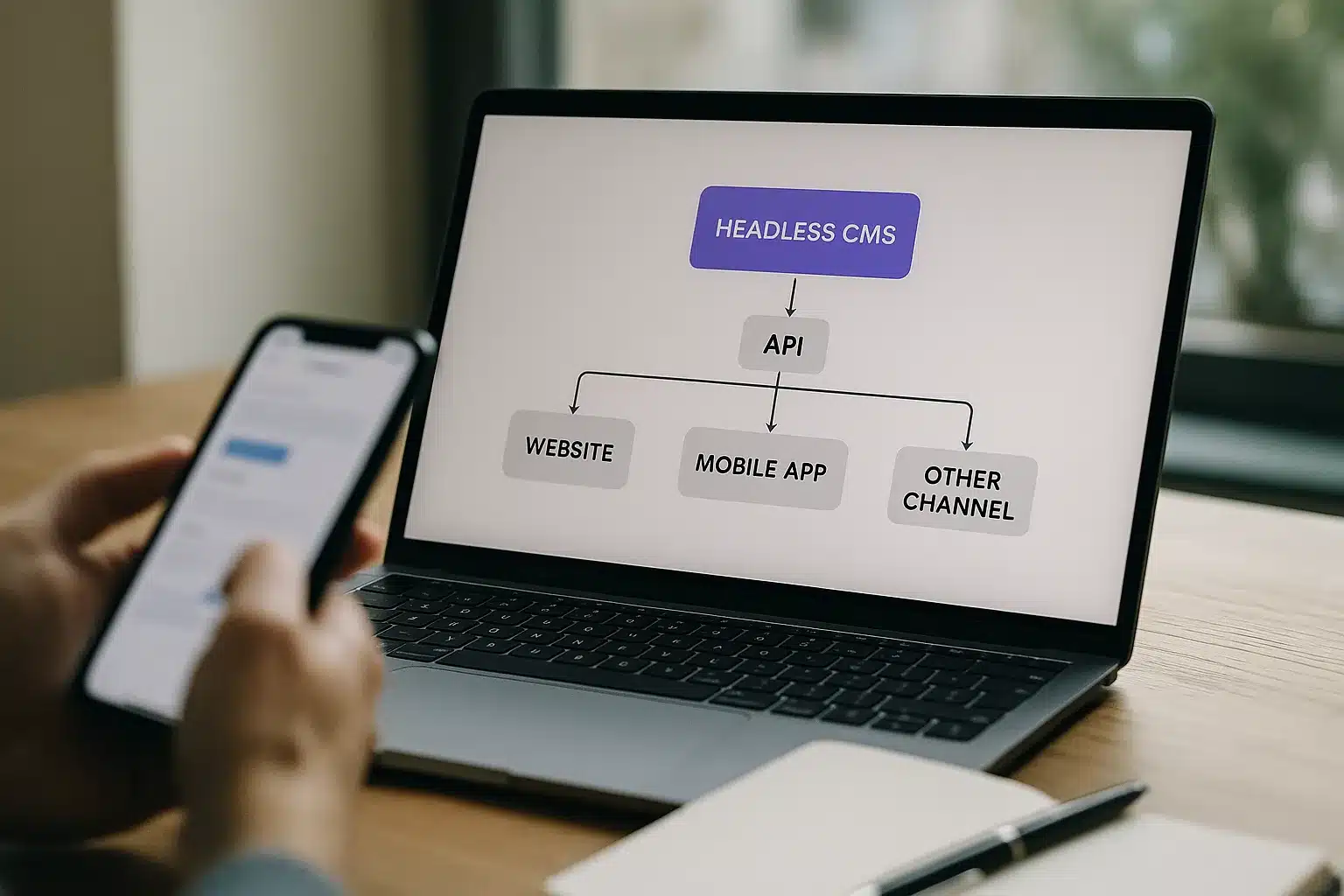

Genau hier setzt ein Headless CMS an: Inhalte werden einmal strukturiert angelegt und per API in jedes gewünschte Frontend geliefert. Statt eines monolithischen Systems mit fest verdrahtetem Theme nutzen Teams eine flexible Content-Schicht, die mit Websites, Apps, Sprachassistenten oder Smart-TVs spricht. Das wirkt vielleicht weniger spektakulär als ein neues Corporate-Design-Update – doch es verändert Arbeitsabläufe, Time-to-Market und Skalierbarkeit spürbar. Und zwar jeden Tag.

Warum ist das gerade jetzt wichtig? Weil Nutzer zwischen Kanälen springen, während Marketing, Produkt und IT schneller iterieren müssen. Ein entkoppelter Ansatz verhindert, dass Content an ein einzelnes Template gefesselt bleibt. Denken Sie an ein perfekt sortiertes Lager mit klaren Lieferscheinen: Was draußen ankommt, entscheiden Design und Kanal – nicht das Regal. Wollen wir wirklich weiter Kartons umpacken, wenn wir nur bessere Lieferscheine brauchen?

Was ist ein Headless CMS? Einfache Erklärung für Einsteiger

Ein Headless CMS trennt die Content-Verwaltung vom Präsentationslayer. Redakteure modellieren Inhalte als flexible Bausteine (z. B. „Artikel“, „Produkt“, „FAQ“) und speichern sie zentral. Frontends – ob Website, App oder IoT-Device – beziehen diese Inhalte über standardisierte Schnittstellen. Die Idee: einmal sauber strukturieren, beliebig oft effizient nutzen. Inhalte werden damit weniger „Seiten“, mehr „Daten“. Das klingt technisch, ist aber vor allem ein organisatorischer Gewinn – und ein echter Stressreduzierer fürs Team.

Der größte Unterschied zum klassischen Web-CMS: Das Rendern im Frontend passiert nicht mehr im CMS selbst, sondern in frei wählbaren Technologien – React, Vue, Svelte, native Mobile-Frameworks oder etwas völlig anderes. Inhalte werden damit agiler, langlebiger und kanalunabhängig. Kurz: Content-first statt Template-first. Wer einmal diesen Wechsel vollzogen hat, will selten zurück.

Wie funktioniert die Trennung von Backend und Frontend?

Im Backend existiert eine Content-Schicht mit Datenmodellen, Relationen, Rollen- und Rechteverwaltung sowie Workflows. Dieses Backend ist „kopflos“ – es bringt kein festes Theme mit. Das Frontend ist ein eigenständiger Service oder eine App, die per REST bzw. GraphQL auf Inhalte zugreift. Dazwischen stehen oft CDN, Caching, Edge-Rendering oder Webhooks, die Builds und Deployments anstoßen.

Diese Trennung schafft klare Verantwortlichkeiten: Das Content-Team denkt in Modellen und Qualität; das Entwicklungsteam in Performance, UX und Deployments. Entkopplung bedeutet nicht Abstand – sie bedeutet saubere Schnittstellen. Und eine gute Schnittstelle ist Gold wert. Haben Sie schon einmal erlebt, wie sich Konflikte im Daily auflösen, sobald das Interface eindeutig ist?

API-First-Prinzip: Content einmal pflegen, überall ausspielen

API-First heißt: Jede Funktion des Systems ist per API erreichbar – allen voran das Lesen und Schreiben von Content. Das erlaubt Automatisierung (z. B. Import aus PIM/ERP), schnelle Prototypen und neue Ausgabekanäle ohne Migration. Ein Produkttext wird im Backend gepflegt, mit Metadaten versehen und anschließend in Website, App, POS-Display oder Voice-Skill ausgeliefert – ohne Redundanz.

Gleichzeitig erzwingt API-First gutes Datenmodellieren: Felder werden klar benannt, Beziehungen definiert, Varianten (Sprachen, Märkte) sauber abgebildet. Die Devise: heute strukturieren, morgen skalieren. So wird aus „Wir bräuchten noch mal eben eine Variante“ ein planbarer Prozess.

Headless CMS vs klassisches CMS: Unterschiede, Vorteile und Nachteile

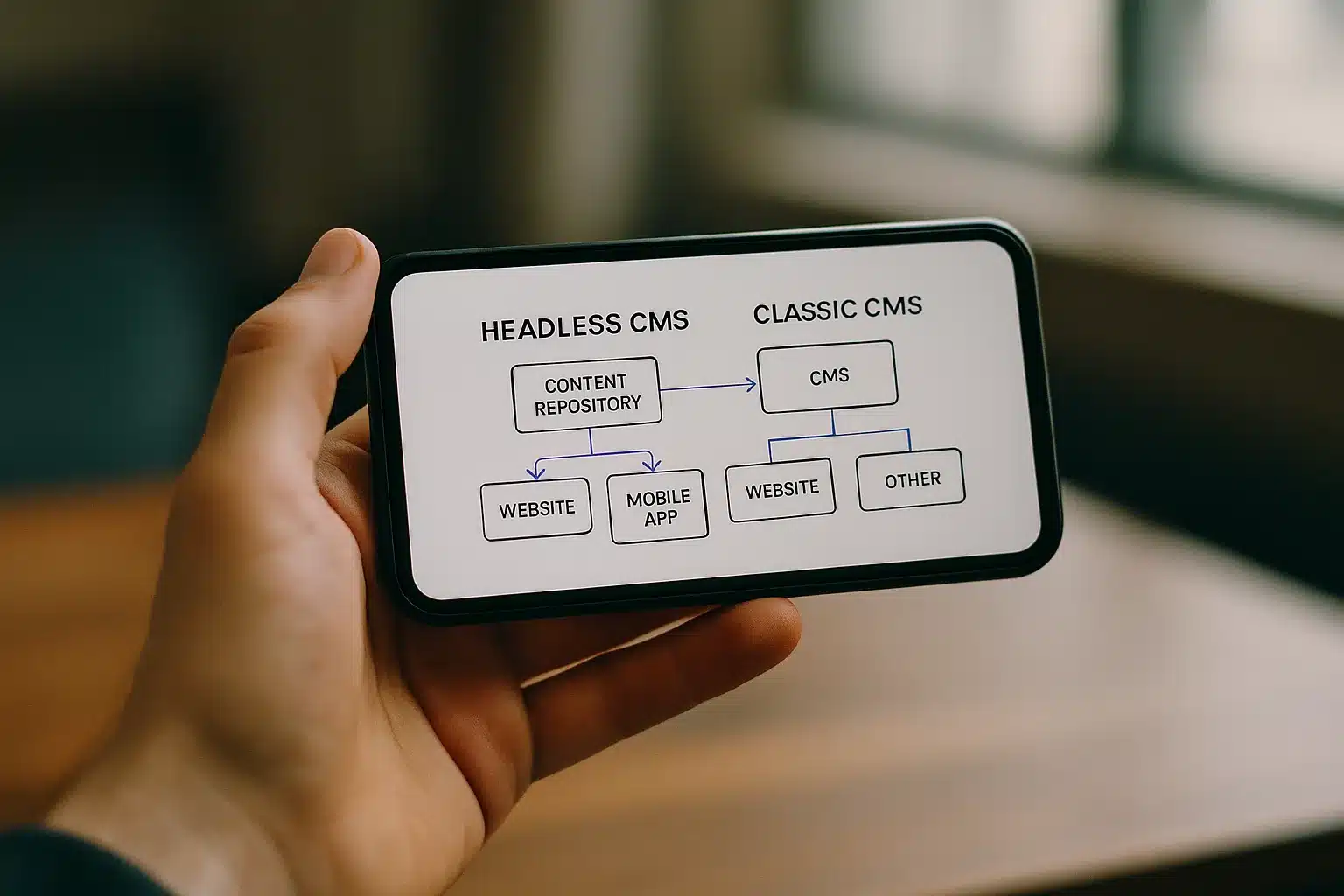

Wer von einem klassischen System kommt, fragt oft: „Warum die zusätzliche Komplexität?“ Die ehrliche Antwort: Ein entkoppeltes Setup ist kein Selbstzweck. Es lohnt sich, wenn Kanäle, Geschwindigkeit oder Integrationen es verlangen. Bei einem einfachen Corporate-Auftritt ohne Integrationen kann ein traditionelles System weiterhin passen – geringer Overhead, bekannte Workflows. Der Punkt ist: Architektur folgt Zielen, nicht Trends.

Im Kern geht es um Architektur: Das klassische CMS liefert HTML aus, verwaltet Themes, Plugins und Inhalte an einem Ort. Die headless Variante liefert Daten, die Frontends selbst rendern. Das erhöht Freiheit, erfordert aber Team-Alignment. Freiheit ist nur dann ein Vorteil, wenn man sie nutzen will – und planen kann.

„Die größte Änderung ist mental: Wir veröffentlichen keine Seiten mehr, wir veröffentlichen Inhalte.“ – Digital Lead, Retail

Wann Headless sinnvoll ist – und wann nicht

Sinnvoll ist Headless, wenn Sie mehrere Kanäle bedienen, häufige Redesigns erwarten, Microservices nutzen oder Content mit anderen Systemen teilen (PIM, DAM, Commerce). Auch performancekritische Frontends profitieren von modernen Frameworks und Edge-Rendering.

Nicht sinnvoll ist es, wenn Ihr Projekt klein, statisch und ohne Integrationen ist oder wenn Ihr Team die zusätzliche technische Verantwortung aktuell nicht tragen kann. Man muss nicht jede Schraube lösen, um ein Regal zu bauen. Fragen Sie sich: „Skalieren wir in den nächsten 12–18 Monaten in Kanälen, Sprachen oder Integrationen?“ Wenn nein, darf’s auch pragmatisch bleiben.

Auswirkungen auf Team, Workflow und Technologie

Der Wechsel betrifft Prozesse: Content-Modelle entstehen im Zusammenspiel von Redaktion, Design und Entwicklung. Workflows werden klarer, aber initial aufwendiger. Technologisch kommen Build-Pipelines, Preview-Umgebungen, Caching und Monitoring hinzu. Dafür wird das Frontend zum eigenen Produkt – testbar, upgradebar, austauschbar. Teams berichten häufig von schnellerem Experimentieren und stabileren Releases – vorausgesetzt, Governance ist geklärt. Eine kleine Story aus der Praxis: Als ein Team Previews mit realen Lokalisierungsdaten einführte, halbierte sich die Fehlerquote bei internationalen Launches fast über Nacht.

Strapi vs Sanity vs Contentful vs WordPress Headless: Systeme im Vergleich

Der Markt ist breit – von Open Source bis Enterprise-SaaS. Entscheidend sind nicht Logos, sondern Passung zu Team, Budget und Governance. Strapi punktet mit Self-Hosting und Erweiterbarkeit, Sanity mit einem extrem flexiblen Schema und Echtzeit-Kollaboration, Contentful mit Enterprise-Features und Ökosystem. WordPress Headless bleibt attraktiv, wenn bestehende WP-Kompetenzen genutzt werden sollen.

Kurzportraits: Stärken und Schwächen der einzelnen Systeme

- Strapi: Node.js, Open-Source, self-hosted oder Cloud. Schnell aufzusetzen, gut erweiterbar, volle Kontrolle über Infrastruktur. Erfordert DevOps-Know-how.

- Sanity: Schema-as-code, Content Lake, großartige Echtzeit-Previews. Sehr flexibel bei komplexen Modellen. Preispunkte hängen stark von Nutzungsvolumen ab.

- Contentful: Reifes Enterprise-Ökosystem, viele Integrationen, Governance und Workflows on board. Kann bei hohen Content-/Traffic-Mengen kostspielig werden.

- WordPress Headless: Vertrauter Editor, riesiges Plugin-Ökosystem, Content via REST/GraphQL. Sicherheit und Performance hängen stark vom Setup und der Pflege ab.

Auswahlkriterien: Tech-Stack, Governance, Skalierung, Budget

Als Daumenregel: Passt das System zu Ihrem bevorzugten Frontend-Stack (z. B. Next.js, Nuxt, Remix)? Wie granular sind Rollen, Workflows und Lokalisierung? Welche SLAs benötigen Sie? Prüfen Sie auch Kostenmodelle und Limits (API-Calls, Assets, Benutzer). Ein kurzer Architektur-POC mit 1–2 kritischen Use Cases klärt mehr als 20 Slides. Nützlich zum Einlesen: die Jamstack-Architektur und die offiziellen Docs von Strapi und Contentful.

| System | Hosting | Datenmodell | Stärken | Grenzen | Preismodell |

|---|---|---|---|---|---|

| Strapi | Self/Cloud | Flexibel (Code/GUI) | Kontrolle, Erweiterbarkeit | DevOps-Aufwand | OSS + Cloud-Tarife |

| Sanity | SaaS | Schema-as-code | Echtzeit, Kollab, Flexibilität | Kosten bei Volumen | Usage-basiert |

| Contentful | SaaS | Content-Types | Enterprise-Features, Integrationen | Preis/Komplexität | Tiered + Add-ons |

| WordPress HL | Self/SaaS | Custom Post Types | Bekannt, Plugin-Ökosystem | Security/Performance je nach Setup | Hosting + Plugins/Headless |

Headless CMS Use Cases und Beispiele aus der Praxis

Wenn Content nicht an ein Theme gebunden ist, öffnet sich die Tür für Omnichannel. Branchen mit vielen Touchpoints profitieren zuerst: E-Commerce, Publishing, Travel, B2B mit komplexen Portfolios. Aber auch Nonprofits oder Hochschulen gewinnen durch zentrale Pflege und konsistente Ausspielung. Ein Beispiel: Ein Museum pflegt Ausstellungsdaten einmal – Website, App, Audioguide und Info-Screens ziehen synchron nach.

Typische Szenarien nach Branche und Kanalstrategie

- E-Commerce: Produktinhalte ausspielen in Shop, App, Instore-Displays; Kampagnen in Minuten statt Tagen live.

- Medien/Verlage: Artikel als strukturierte Daten an Web, App, Newsletter und Voice; automatische Teaser-Generierung.

- B2B/Industrie: Technische Datenblätter zentral pflegen, Varianten für Märkte/Sprachen; Integration mit PIM/ERP.

- Travel/Events: Verfügbarkeiten, Routen, Programme dynamisch; Landingpages generativ über Komponenten.

- Bildung/Öffentlich: Mehrsprachige Informationsportale mit klaren Workflows und Barrierefreiheit.

Ein kurzer Real-Case: Ein europäischer Retailer migrierte Marketingseiten auf ein composable Setup aus API-basiertem CMS, Commerce-Backend und Edge-Rendering. Ergebnis nach 6 Monaten: 38% schnellere Publishing-Zyklen, 21% bessere LCP in Kernländern, 12% mehr CR auf Kampagnen-Landingpages. Der größte Hebel war nicht der Editor – es war das Zusammenspiel aus sauberem Content-Modell, Caching-Strategie und Preview-Workflows. Geschwindigkeit ist ein Feature. Und sie lässt sich bauen.

Erfolgskriterien: DX, Governance, Time-to-Market

Entscheidend sind Developer Experience (DX) und Governance. Ohne gute DX – also CLI-Tools, Previews, lokale Entwicklung, klare Schemas – verpufft Potenzial. Governance sorgt dafür, dass Content-Modelle konsistent bleiben, Lokalisierung sauber läuft und Freigaben nachvollziehbar sind. Messen Sie Erfolg über Time-to-Market, Qualität (Fehlerquote/Regressionen), Performance (Core Web Vitals) und Skalierbarkeit (neue Kanäle ohne Migration). Was zählbar ist, wird verbesserbar. Welche Kennzahl würden Sie in drei Monaten gerne auf der Startfolie sehen?

Headless CMS Kosten und Preismodelle: Womit Sie rechnen sollten

Kosten sind mehrdimensional: Lizenzen/Usage, Hosting/Infra, Traffic/CDN, Implementierung, Betrieb und Weiterentwicklung. SaaS-Plattformen rechnen oft nach Content-Objekten, API-Calls, Benutzern und Bandbreite ab. Self-hosted Varianten verschieben Kosten in Cloud-Ressourcen und Teamkapazitäten. Beides kann planbar sein – der Unterschied liegt in Verantwortung und Risiko.

Lizenz, Hosting, Traffic: variable vs. fixe Kosten

SaaS: Planbare Pakete, aber variable Kosten bei Peaks (API-Overages, Asset-Storage). Dafür sind SLAs, Security und Updates inklusive. Self-hosted: Fixe Cloud-Budgets sind möglich, aber Monitoring, Patching, Backups und Security liegen bei Ihnen. CDN- und Edge-Kosten hängen vom Traffic ab – internationaler Rollout benötigt POPs nahe der Nutzer. Wer global ausspielt, investiert in Caching und Bildtransformation am Rand. Eine Faustregel: lieber in CDN/Cache investieren als in mehr Origin-Kapazität.

Aus Kostensicht zählt auch die Build-Strategie: Statisches Pre-Rendering reduziert Serverkosten, On-Demand ISR/SSG balanciert Freshness und Performance, serverseitiges Rendering kann Flexibilität erhöhen, ist aber teurer bei hoher Last. Wählen Sie, was zum Aktualisierungsprofil Ihrer Inhalte passt. Ein Newsroom tickt anders als eine Produktdokumentation.

Total Cost of Ownership: Implementierung, Betrieb, Weiterentwicklung

TCO entsteht über Jahre. Ein realistisches Beispiel für eine internationale Marketing-Site (3 Sprachen, 8 Märkte):

- Implementierung (Discovery, Content-Modell, Frontend, Integrationen): 60–120 PT.

- Betrieb (Monitoring, Security, Backups, kleine Features): 3–6 PT/Monat.

- Plattformkosten (SaaS oder Cloud + CDN): 500–3.000 € pro Monat, je nach Volumen.

Der wirtschaftliche Hebel liegt häufig in Time-to-Market und Teameffizienz: Wenn Kampagnen in Stunden statt Tagen live gehen, amortisieren sich Plattformkosten schnell – besonders in performancegetriebenen Umgebungen. Prüfen Sie Investitionen gegen klare Metriken: Redaktionszeit, Release-Frequenz, Vitals, Conversion. Kosten sind Zahlen, Wert ist Wirkung. Ein gutes Headless-Setup macht beides sichtbar. Sind Sie bereit, den ersten POC zu planen – mit klaren Messpunkten statt Bauchgefühl?

Hey, ich bin Karwl und das ist mein Blog. Ich liebe alles zu den Themen 🌱 Garten & Pflanzen, 🤖 KI & Tech, 🌐 Web & Coding und würde mich freuen, wenn du hier öfters mal vorbei schaust.