Fakt: Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen liegen allesamt im letzten Jahrzehnt. Extremereignisse nehmen zu. Das spüren wir bei Hitzewellen in Städten, beim Blick auf Stromrechnungen und in Lieferketten, die ins Stocken geraten. Politik und Infrastruktur brauchen Zeit – manchmal Jahre. Software dagegen? Die lässt sich in Wochen ausrollen. Genau hier setzt KI gegen Klimawandel an: Daten lesen, Muster erkennen, Entscheidungen beschleunigen. Nicht als Ersatz für Windräder, Wärmepumpen oder Moore, sondern als Multiplikator, der aus guten Plänen messbare Wirkung macht. Wollen wir warten – oder die vorhandenen Hebel jetzt konsequent nutzen?

KI gegen Klimawandel: Chancen, Grenzen und ethische Leitplanken

Künstliche Intelligenz verändert, wie wir Daten nutzen, Stromnetze steuern und Ressourcen planen. Die große Chance: aus komplexen Systemen praktikable Handlungsvorschläge ableiten – genau dort, wo jede Tonne CO2 zählt. Stellen Sie sich ein Navigationsgerät für Klimaschutz vor: Es kennt nicht nur den schnellsten Weg, sondern passt sich in Echtzeit an Staus, Wetter und Baustellen an. Gleichzeitig braucht es klare Leitplanken, damit klima-orientierte Algorithmen fair, transparent und energieeffizient bleiben. Denn datengetriebener Klimaschutz ist kein Selbstläufer – und schon gar kein Freifahrtschein.

Warum jetzt? Dringlichkeit, Datenlage und politische Rahmenbedingungen

Wir sitzen nicht im Dunkeln. Historische Klimadaten, Satellitenbilder, Sensorik in Gebäuden und Anlagen – und immer bessere Modelle, um daraus belastbare Prognosen zu machen. Politisch setzen viele Länder auf CO2-Bepreisung, Förderprogramme und neue Effizienzstandards, die Investitionen in digitale Klimalösungen anschieben. Laut der IEA sind Gebäude weltweit ein wesentlicher Hebel für Energieeinsparungen; genau dort kann KI und Klimaschutz schnell Wirkung entfalten. Gleichzeitig zeigen IPCC-Berichte, dass die Zeitfenster zur Emissionsminderung kurz sind. KI für Nachhaltigkeit hilft, diese Fenster zu nutzen: schneller erkennen, wo Lecks, Ineffizienzen oder Fehlplanungen verborgen sind – und dann handeln.

Ethisch gilt: Modelle müssen nachvollziehbar sein, Betroffene einbeziehen und Datenschutz respektieren. Bias in Trainingsdaten darf nicht zu ungleichen Lasten führen – etwa wenn nur wohlhabende Kommunen von präzisen Vorhersagen profitieren. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Stadtwerk veröffentlichte die Logik seiner Wärmenetz-Optimierung in verständlicher Form und gewann so die Zustimmung der Anwohner. Kurz gesagt: Transparenz schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft Tempo.

Vom Modell zur Wirkung: Wie KI-Projekte von der Idee in die Umsetzung kommen

Viele Klima-KI Anwendungen scheitern nicht am Code, sondern an Prozessen. Erfolgreiche Teams starten mit einem klaren Ziel (z. B. 15% weniger Wärmeverluste), messen Baselines und bauen MLOps auf: saubere Datenpipelines, Versionierung, Monitoring, Feedback aus dem Betrieb. Dann folgt die Integration in bestehende Werkzeuge – von Leitständen bis zu mobilen Apps. Maschinelles Lernen für Klimawandel entfaltet seine Wirkung, wenn Entscheidungen im Alltag leichter werden, nicht komplizierter. Klingt banal? Ist es auch – und genau deshalb so wirksam.

Pragmatische Schritte: Pilotieren Sie auf einer Anlage, validieren Sie Einsparungen über eine Heizperiode, skalieren Sie dann auf ähnliche Assets. Sprechen Sie frühzeitig mit Betriebsrat, IT-Security und Controlling – so werden aus Prototypen echte Einsparungen. Eine kurze Geschichte aus der Praxis: Ein Krankenhaus startete mit einem einzigen Kesselkreis. Nach drei Monaten lagen verifizierte 12% Einsparung vor, nach einem Jahr war der gesamte Campus umgestellt. Und: Den Energie- und Rechenbedarf der Modelle selbst im Blick behalten. Effizienz ist Teil der Lösung, nicht nur das Ziel.

KI zur Energieoptimierung in Gebäuden, Smart Grids und Prognosen für Erneuerbare

Energie ist das Rückgrat der Dekarbonisierung – und der Ort, an dem Algorithmen für Klimaschutz besonders messbar sind. In Gebäuden lassen sich Heizungs- und Kühlkreise dynamisch regeln, in Netzen Lasten verschieben und Störungen erkennen. Für Wind und Solar verbessern ML-Modelle den Blick in die Zukunft, damit Speicher und Märkte besser funktionieren. Kurz: Daten sind der neue Brennstoff, Effizienz der Effekt. Oder anders gefragt: Warum Energie verschwenden, wenn die Daten bereits zeigen, wo sie entweicht?

Gebäude und Smart Grids: von Lastverschiebung bis Fehlersuche

Gebäude-Managementsysteme liefern Temperaturen, Ventilstellungen, CO2-Werte und Stromlastprofile – ein ideales Feld für KI für Energieeffizienz. Modelle erkennen, wann der nächste Nutzerandrang kommt, ob eine Pumpe ineffizient läuft oder wo sich Dämmprobleme verbergen. In Smart Grids lernen Agenten, Lasten zu verschieben, wenn Solarstrom günstig ist, und Spitzen zu kappen, ohne Komfort zu verlieren. Einprägsam: weniger Spitzen, weniger Kosten, weniger CO2. Ein Facility-Manager brachte es auf den Punkt: „Früher reagierten wir auf Beschwerden. Heute sieht das System die Probleme, bevor jemand friert.“

| Anwendung | Nutzen | Reifegrad |

|---|---|---|

| HVAC-Optimierung (Gebäude) | 10–30% weniger Strom/Heizenergie | Hoch |

| Anomalieerkennung (Netz/Anlagen) | Frühe Fehlerfindung, weniger Ausfälle | Mittel |

| Lastverschiebung (Demand Response) | Spitzenkappung, geringere Netzentgelte | Mittel/Hoch |

| Vorausschauende Wartung | Längere Lebensdauer, weniger Stillstand | Hoch |

Ein Beispiel: In mehreren europäischen Bürogebäuden senkten adaptive Regelungen die Heizenergie um über 15% innerhalb eines Winters. Entscheidend war die Verknüpfung von Wetterprognosen, Belegungsdaten und Anlagenzuständen. In einem anderen Projekt lernte ein Algorithmus die thermische Trägheit eines Altbaus kennen – und heizte morgens eine Stunde später vor, ohne dass es jemand bemerkte.

Vorhersagen & Edge-KI: Netzstabilisierung mit Wind und Solar

Wind- und Solarerträge schwanken – aber sie sind vorhersagbar. Modelle auf Basis von Wetter-Nowcasting und historischen Anlagendaten verbessern Prognosen in 5–60-Minuten-Fenstern, was Handelsentscheidungen und Netzführung stabilisiert. Ein bekanntes Beispiel: Durch bessere Prognosen konnte die Vermarktung eines großen Windportfolios um rund 20% verbessert werden; auch Google DeepMind zeigte mit Partnern, dass ML den Wert von Windstrom steigern kann. Edge-KI auf Turbinen oder Wechselrichtern erkennt Mikromuster in Echtzeit, etwa beginnende Verschmutzung von PV-Strings, und meldet frühzeitig Wartungsbedarf.

Der Clou: Je präziser die kurzfristige Prognose, desto kleiner die nötigen Sicherheitsreserven – und desto mehr Erneuerbare lassen sich ins Netz integrieren. Hier wird AI gegen Klimawandel sehr konkret: weniger Redispatch, mehr saubere Kilowattstunden. Oder anders gefragt: Wenn wir die Zukunft ein Stück genauer kennen, warum sollten wir dann noch im Blindflug steuern?

KI in der Landwirtschaft: Resilienz gegen Dürre, Schädlinge und Ressourcenverschwendung

Landwirtschaft kämpft an mehreren Fronten: Wasserknappheit, Hitzewellen, neue Schädlinge. Digitale Klimalösungen unterstützen Betriebe mit präzisen Empfehlungen, wann zu bewässern, zu düngen oder zu ernten ist. Aus Satellitenbildern, Bodensensoren und Wetterdaten entstehen Karten, die Feld für Feld unterscheiden. So wird aus Bauchgefühl datengetriebener Klimaschutz – und aus Stress ein Plan.

Wasser, Boden, Ertrag: Präzisionslandwirtschaft mit ML

Bodensonden messen Feuchte und Leitfähigkeit, Drohnen liefern NDVI-Vegetationsindizes, Wettermodelle geben Regensignale – maschinelles Lernen für Klimawandel verknüpft diese Ströme. Ergebnis: Bewässerungspläne, die Wasserverbrauch um 15–30% senken, ohne Ertragseinbußen. Dünger kann zonengenau ausgebracht werden; das spart Kosten und Emissionen aus Produktion und Auswaschung. Ein Betrieb im Mittelmeerraum steuerte seine Tropfbewässerung nach ML-Prognosen und senkte den Pumpstrom um ein Fünftel, bei stabilem Ertrag. Eine Winzerin aus der Pfalz berichtete, dass sie dank Blattfeuchte-Sensorik und Vorhersagen zwei Spritzgänge pro Saison einspart – gut für Reben, Böden und Budget.

Frühwarnsysteme für Schädlinge und Pflanzenkrankheiten

Kameras am Feldrand und Smartphone-Fotos der Belegschaft füttern Modelle, die Blattflecken oder Larven früh erkennen. Kombiniert mit Pheromonfallen und Wetterdaten entstehen Warn-Heatmaps – präzise und lokal. So lassen sich Spritzfenster minimieren und Wirkstoffe gezielter einsetzen.

„Wir bekämpfen nicht mehr das ganze Feld, sondern nur noch die Hotspots – das schont Boden, Bienen und Budget.“

Ethisch wichtig: kleinere Betriebe brauchen Zugang zu Tools und Know-how, damit KI für Klima nicht zum Luxus wird. Offene Modelle, Beratungsverbünde und regionale Datenkooperationen helfen. Und: Datenhoheit beachten – Landwirt:innen sollten wissen, wer ihre Felddaten sieht und wofür sie genutzt werden. Ein praktischer Ansatz: Datenpools auf Genossenschaftsebene, bei denen jeder die Kontrolle behält.

KI für Klimaforschung, Emissionsmodellierung und Szenarioanalyse

Forscher:innen nutzen Klima-KI Anwendungen, um Emissionen detailliert zu kartieren, Aerosole zu verstehen oder stadtweite Hitzeinseln zu simulieren. Die Stärke liegt in der Datenfusion: Satelliten, Sensorik, Verkehrsdaten, Open-Data-Katastern. Aus diesen Mosaiken entstehen Modelle, die Stadtplanung, Industrie und Politik mit präziseren Zahlen versorgen. Das Ergebnis sind Entscheidungen, die nicht nur gut klingen, sondern nachweislich wirken.

Datenfusion: Satellit, Sensorik und Open Data

Smarte Modelle kombinieren Sentinel- und Landsat-Bilder mit bodennahen Messungen. Luftschadstoffe, Oberflächentemperaturen, Verkehrsfluss – alles fließt zusammen. So erkennt man Quellen von Methan oder NOx genauer. Anbieter wie GHGSat ergänzen öffentliche Daten mit hochauflösenden Messungen; Kommunen gewinnen damit eine frühere Sicht auf Leckagen. In einer Hafenstadt führte genau so ein Datencockpit zur Entdeckung eines defekten Gasventils – binnen Tagen repariert statt nach Monaten.

| Datensatz | Quelle | Zweck |

|---|---|---|

| Sentinel-5P (TROPOMI) | Copernicus | Spurengase, Methanplumes |

| Landsat/Sentinel-2 | NASA/ESA | Vegetation, Bodenfeuchte, Urban Heat |

| Städtische Sensorik | Kommunen/Versorger | NO2, Lärm, Verkehr |

| Emissionsinventare | Open Data/Behörden | Basis für CO2-Bilanzen |

Je schärfer das Bild, desto zielgenauer die Gegenmaßnahmen. Und je offener die Daten, desto größer die Beteiligung der Zivilgesellschaft. Öffentliche Dashboards erhöhen Druck – und beschleunigen Verbesserungen.

Szenarien testen: von Stadtplanung bis Carbon Removal

Wie verändern 30 km neue Radwege die Emissionen? Was bewirkt eine Umstellung der Prozesswärme von Gas auf Elektrokessel? Simulationen prüfen solche Fragen vorab – inklusive Nebenwirkungen wie Lastspitzen. KI für Nachhaltigkeit beschleunigt diese Analysen, indem sie Lücken in Daten schätzt und Unsicherheiten quantifiziert. Urbanes Nowcasting hilft, Hitzewellen-Notpläne tagesaktuell zu optimieren. Und beim Carbon Removal bewerten Modelle, wo Aufforstung wirklich zusätzliche Kohlenstoffspeicherung bringt – statt nur Flächen zu verschieben. Ein Stadtentwicklungsprojekt simulierte Schattenwürfe neuer Bäume und verlegte daraufhin Bushaltestellen – Ergebnis: niedrigere Spitzen-Temperaturen für Wartende und weniger Hitzestress.

KI gegen Klimawandel spielt hier als Entscheidungshilfe: Sie zeigt, welche Maßnahmen je Tonne CO2 den meisten Effekt haben, und macht Zielkonflikte sichtbar. Damit werden Budgets schlauer eingesetzt. Wer priorisiert, gewinnt Zeit – und Wirkung.

Industrie und Praxisbeispiele: KI-gestützte Emissionsüberwachung, Leckage-Erkennung und CO2-Reduktion

Industrieemissionen sind vielgestaltig: Prozesswärme, Lösemittel, Methan. KI und Klimaschutz in der Praxis bedeutet: kontinuierliche Überwachung, frühzeitige Warnungen, vorausschauende Planung. Kombiniert mit Fachwissen aus dem Betrieb entstehen robuste Lösungen, die sich in Leitstände und Wartungsabläufe einfügen. Was nützt der beste Alarm, wenn er niemanden erreicht? Deshalb gehören Prozesse und Menschen immer dazu.

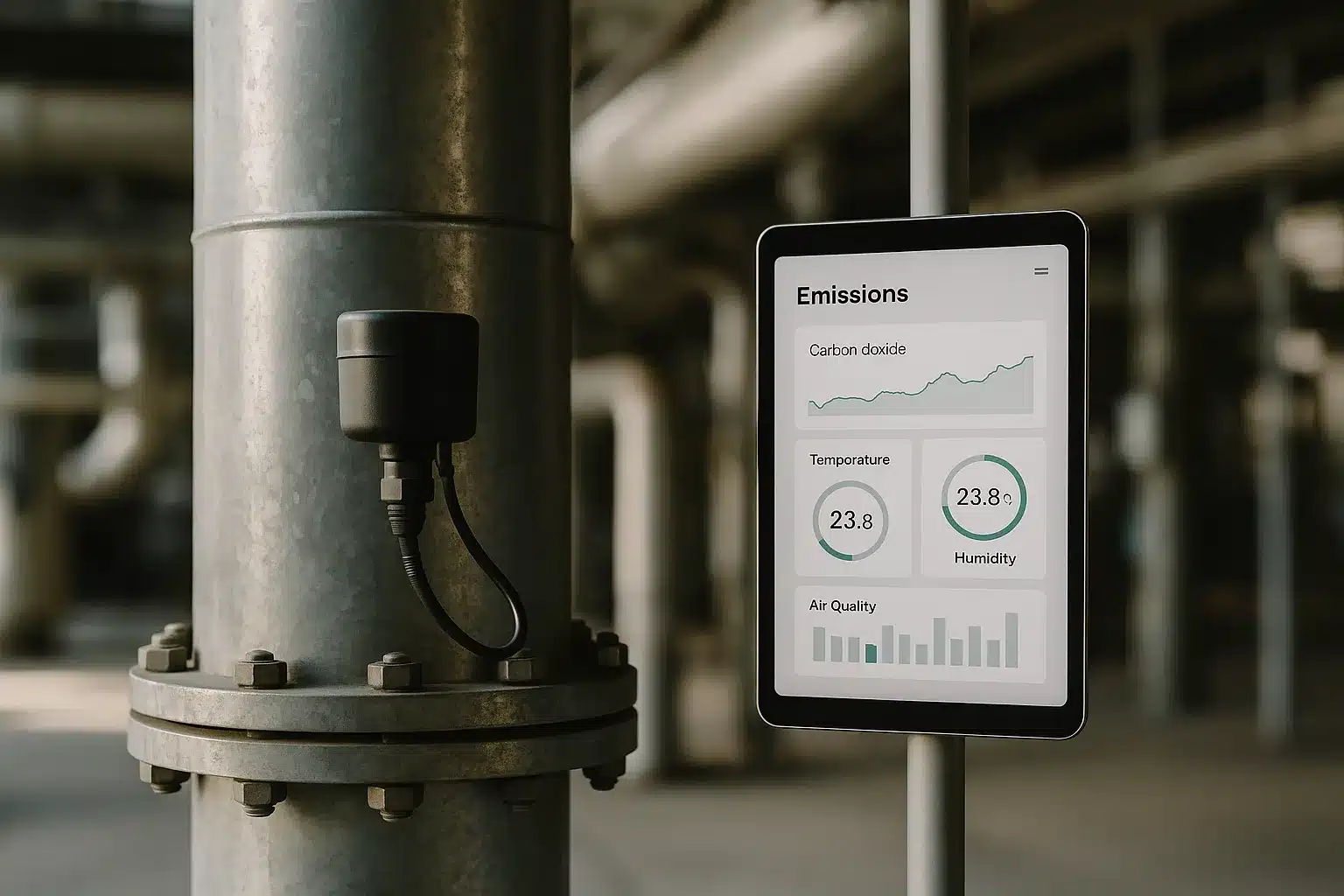

Überwachung in Echtzeit: von Methan bis Prozesswärme

Satelliten und Flugzeuge entdecken Methanplumes, Boden-Sensoren bestätigen sie, und ML-Modelle quantifizieren die Raten. Unternehmen können so Lecks priorisieren – dort, wo die größten Einspareffekte liegen. Akustische Modelle hören Druckluftlecks in Werkhallen, Thermalkameras erkennen Wärmeverluste an Rohrleitungen. In der Zementproduktion optimiert ML die Ofenführung, in Chemieparks reduziert vorausschauende Wartung Fackelereignisse. Ein Energieverantwortlicher formulierte es so: „Wir mussten nicht härter arbeiten, nur klüger – die Daten haben uns gezeigt, wo.“

Ein bekannter Meilenstein: In Rechenzentren halfen ML-Modelle, die Energie für Kühlung um bis zu 40% zu senken – ein starkes Signal, dass Technologie gegen Klimawandel konkret liefern kann. Wichtig bleibt die Einbindung der Instandhaltungsteams: Sie wissen, welche Alarme relevant sind und wie man False Positives minimiert.

Fallstudien: Energie, Transport, Bau und Chemie

- Windstromprognosen steigern die Vermarktungserlöse um rund 20%; ML macht Produktion planbarer und Speicher effizienter.

- Routenoptimierung im Transport senkt Kraftstoff um 5–10% je Flotte; weniger Leerkilometer, weniger Stauschwerpunkte.

- HVAC-Optimierung in Bürobauten spart 10–30% Energie, ohne Komforteinbußen; Bestände profitieren besonders.

- Methan-Leckage-Erkennung priorisiert Reparaturen nach Impact; große Lecks werden zuerst geschlossen.

- Prozessanalytik in Chemieparks reduziert Fackeln und Emissionsspitzen; Wartung wird planbarer.

Solche Beispiele zeigen: AI gegen Klimawandel wird greifbar, wenn Datenqualität, Domänenwissen und Betriebspraxis zusammenkommen. Ein Tipp: Kleine, schnelle Erfolge bauen Vertrauen auf – von dort aus lässt sich skalieren. Welche „Low-Hanging Fruits“ liegen bei Ihnen? Oft sind es schlecht eingestellte Regelkreise, alte Pumpenprofile oder unentdeckte Leckagen.

FAQ zu KI gegen Klimawandel

Welche Grenzen hat KI beim Klimaschutz?

KI ist kein Ersatz für Physik und Politik. Ohne Netzausbau, erneuerbare Erzeugung und Effizienzstandards bleibt das Potenzial begrenzt. Zudem braucht Training Energie; deshalb gilt: schlanke Modelle bevorzugen, Rechenzentren mit erneuerbarem Strom betreiben, Rechenlast drosseln, wenn der Nutzen ausgereizt ist. Datengüte ist ein weiterer Engpass: Verzerrte, lückenhafte oder proprietäre Daten führen zu schlechten Entscheidungen. Rebound-Effekte sind real: Weniger Kosten können mehr Verbrauch auslösen.

Transparenz, Evaluation und Governance sind daher Pflicht. Leitfragen: Ist das Modell erklärbar? Sind Stakeholder einbezogen? Werden Einsparungen gemessen und extern geprüft? Richtlinien wie die des IPCC helfen, Wirkungen sauber zu bilanzieren. Und: KI für Klima sollte soziale Dimensionen mitdenken – von Arbeitsplätzen bis Energiearmut.

Fazit: Was Sie jetzt tun können

Starten Sie dort, wo Daten und Hebel zusammenkommen: Energie in Gebäuden, Prozesse in der Produktion, Flotten im Transport. Definieren Sie ein klares Ziel (z. B. 15% weniger Strom), messen Sie die Ausgangslage, bauen Sie ein cross-funktionales Team aus Betrieb, IT und Nachhaltigkeit. Nutzen Sie Standardbausteine, prüfen Sie Datenschutz und Sicherheit, und planen Sie die „letzte Meile“ der Umsetzung: Wer handelt morgens nach der neuen Prognose? Wer prüft, ob die Einsparung real ist?

Kleine Schritte, schneller Lerneffekt, dann Skalierung – so wird KI für Nachhaltigkeit vom Buzzword zum Werkzeug. Und wenn Sie externe Partner einbinden, achten Sie auf offene Schnittstellen, klare Messmethoden und lernfähige Prozesse. Am Ende zählt, was auf der Emissionsuhr steht. Fangen wir an – heute, nicht irgendwann.

Hey, ich bin Karwl und das ist mein Blog. Ich liebe alles zu den Themen 🌱 Garten & Pflanzen, 🤖 KI & Tech, 🌐 Web & Coding und würde mich freuen, wenn du hier öfters mal vorbei schaust.